Lorena Pacho, Roma - Tradução P. Fernando Gross

Edith Bruck (Tiszaberl, Hungria, 92 anos) lembra, como se ela ainda tivesse diante de si, o horror, a humilhação, as calamidades, o ódio que ela viveu nos campos de concentração com 13 anos. Mas também evoca perdão com a mesma vivacidade: aqueles cinco fascistas húngaros, que ela escondeu em casa para salva-los da prisão, ou os mendigos de pão e as barras de chocolate que compartilhou com um grupo de nazistas famintos depois da libertação.

Escritora prolífica, poetisa, disseminadora de ideias, Bruck é uma das últimas vozes do Holocausto e uma referência na literatura da memória. Mais de meio século passou usando as palavras para testemunhar o grande trauma do século XX e impedir que as memórias desaparecessem, mas agora ela se arrepende de ter ficado sem palavras para definir o que em Israel e Gaza está acontecendo. “Não há palavras que possam expressar toda a dor que vivemos, que estamos vivendo e que também permanecerão amanhã. As palavras parecem vazias. Estou tão indignada que as palavras se afogam”, protesta.

Ela é uma mulher imponente e determinada, que exala uma mistura de sensibilidade e firmeza, sempre combativa com a palavra. Seus textos agitam as consciências. Ele recebe este jornal no sábado à tarde em sua casa em Roma. Ela é delicada em saúde e as sequelas de uma queda ruim a forçam a ficar na cama (então ela prefere não tirar fotos). Mas falar é para ela um exercício de responsabilidade. "Nossas vidas não são apenas nossas, elas pertencem à história, eu a escrevi em meus livros", diz ela sobre seu trabalho, testemunha do extermínio. "Que palavra!" Bruck exclama, profunda em cada sílaba, com uma voz vigorosa. "Nós sobrevivemos para testemunhar", acrescenta. E ela acrescenta: "Como os americanos me libertaram do campo de concentração, não fico em silêncio por um único dia".

Por mais de 60 anos, ela escreveu sobre sua terrível história e seus sofrimentos em várias dezenas de livros e poemas. Entre outros, ela assinou os clássicos que ama (Reditos), traduzidos para o espanhol por Eva Vázquez, ou Il Pane Perdute, vencedor do prestigiado prêmio Strega em 2021. Ele chegou a Nápoles em 1954 e depois, em uma visita a Roma, ela conheceu seu futuro marido, o poeta e diretor de cinema Nelo Risi. Ela se apaixonou e ficou. Bruck escolheu o italiano e não o húngaro para escrevê-los para ter uma certa distância emocional com a dor, porque cada palavra em sua língua nativa, ela diz, queimava demais e evocava lembranças demais.

Edith Bruck nasceu em 1931 em uma família judia pobre na Hungria. Em 1944, o dia seguinte a Pessach, a Páscoa judaica que comemora a libertação do povo hebraico da escravidão do Egito, foi presa ao amanhecer, junto com seus pais, cinco irmãos e outras famílias, por soldados Húngaros. Ela passou por alguns dos campos de concentração e extermínio mais aterrorizantes do nazismo, como Auschwitz, Dachau e Bergen-Belsen, onde cerca de 1,5 milhão de pessoas foram mortas durante a Segunda Guerra Mundial, incluindo um milhão de judeus. Da família de Bruck, apenas uma irmã e ela saíram vivas dos campos.

Atualmente, as notícias que chegam de Gaza e Israel retornaram más lembranças à memória. É claro que nada é comparável ao Holocausto, mas reconhece nas imagens que sua televisão mostra uma "barbárie" que ela já viu antes. “Recordo com o que vivi dessa maneira, mas um horror como o Holocausto não foi repetido novamente, o que pretendia matar todos indistintamente e utilizar-se de tudo o que poderia ser de pessoas: cabelos, gordura para fazer sabão, a pele...”. E lembra episódios terríveis que nunca deveriam ter testemunhado: “Em Auschwitz, vi soldados alemães jogar futebol com a cabeça decapitada de uma criança. É a visão mais horrível que já experimentei e que me perturbou por um ano de prisão”, ela confessa. E ele acrescenta: "Vi crianças pequenas congeladas no chão, ao ar livre, certamente com o objetivo de as descongelar mais tarde para fazer experimentos científicos". "Eu vivo esse desastre de maneira diferente de que estamos vendo [em Israel e Gaza], além de viver a guerra na Ucrânia", acrescenta.

“Sou judia, defendo Israel e isso me machuca bastante, o massacre cometido pelo Hamas no Kibutz, com todos os jovens inocentes, mulheres assassinadas, é um tanto assustador, uma barbárie. Eu só vi coisas semelhantes durante o nazismo. Fico surpresa com o planejamento frio do Hamas, que preparou o ataque por anos da maneira mais cruel que ela pode imaginar”, ela confessa. Mas ela teme as consequências da resposta brutal de Israel à ofensiva dos milicianos do Hamas e acredita que a vingança e a violência servem pouco. "Eu penso excessivamente no que acontecerá no futuro, se mais países entrarem no conflito: o Líbano, a Síria, o Irã... sangue por sangue, os efeitos serão muito graves e durarão muito tempo", diz ela. E ela continua: “É como se o mundo estivesse explodindo. Não é possível. A vingança, a revanche, não tem utilidade, apenas pioram a situação”.

Edith Bruck sabe do que está falando, ela viveu o horror indescritível em primeira pessoa. Mesmo assim, ela confessa, nunca sentiu vontade de vingança, ódio ou ressentimento. "Nada é resolvido com ódio", diz ela sem rodeios. E ela relata seu exemplo pessoal: “Depois da libertação, com minha irmã, escondemos cinco fascistas húngaros em casa para os livrar da prisão, eles poderiam ser os mesmos que nos prenderam e nos levaram aos campos de concentração. Eu não me importei, dissemos: 'Vamos começar a estabelecer a paz, de qualquer maneira, fazendo algo de bom”.

Em outra ocasião, enquanto elas estavam em um campo de trânsito tratado pelos Estados Unidos, esperando para serem transferidos para casa ou Israel, ela viu como um grupo de alemães nazistas imploravam por comida. “Quem estava ali na frente poderia ter matado nosso pai ou nossa mãe, mas compartilhamos pão e chocolate, o pouco que tínhamos, com eles. "Não vamos começar com o ódio", eu disse a mim mesma. Eu tinha apenas 14 anos, mas ansiosa para abrir uma estrada de paz, por que deveria odiar alguém? Depois de ter visto tanto horror e ódio extremos, eu queria demonstrar como um ser humano deveria se comportar”, explica ela.

Ela nunca apontou nenhum soldado entre os prisioneiros dos campos de concentração selecionados para supervisionar outros prisioneiros, que a enganaram, fazendo-a pensar que ela foi levada para ver sua mãe. "Olha, está lá", eles diziam, apontando para a coluna de fumaça que saía da câmara de gás. "Se for mais gorda, eles fizeram sabão com ela", acrescentaram. “Eu não conseguiria dormir se denunciasse alguém e o colocasse na prisão por anos. Como você pode denunciar alguém que foi deportado anos antes de você e que foi totalmente desumanizado?”, ela diz.

Voltando à guerra entre Israel e Gaza, ela se arrepende de que o perdão não foi alcançado. “O ódio se multiplicou, em 80 anos pelo menos oito gerações cresceram, sempre cultivando ódio, que já se tornou um veneno. Não confio que isso possa ser resolvido. É muito difícil para que uma abordagem verdadeira ocorra, que um diálogo seja estabelecido. Tanto os árabes quanto os israelenses judeus tiveram o tempo todo no mundo para assinar significativamente qualquer tipo de acordo de coexistência e paz, até mínimo, mas adiaram e adiaram nesses anos. Não há saída desse conflito. O ódio está profundamente arraigado”, diz ela.

E deploro os confrontos religiosos que alimentam o ressentimento mais extremo. “Ouvi dizer que eles querem exterminar todos os judeus, como se todos os judeus fossem israelenses e pensamos o mesmo, é muito difícil erradicar esse pensamento. O ódio a Israel se estende a todos os judeus. Quando Israel venceu a guerra contra o Egito [Guerra do Yom Kipur de 1973], houve aqueles que me parabenizaram, mas o que eu tenho que fazer? Eu não estava em guerra”, ela explica. E ela afirma: “Você precisa se aproximar dos povos, criar um mínimo de coexistência. Lamento que não haja paz, nenhuma saída possível, sinto-me impotente porque não posso fazer nada. ”

Serviço militar

Em sua cabeceira à noite, os calmantes com fotos e lembranças de uma vida, desde que intensos e dramáticos estão misturados. Após os campos de concentração, ela viveu por dois anos em Israel, onde chegou ao final de 1948, alguns meses após o nascimento do novo Estado Judaico, e onde ainda tem uma família. Ela esteve na Terra Prometida, vindo da perseguição, mas não encontrou a paz que ela esperava. Ela diz que, por mais que tentasse, a coexistência com os árabes era impossível e também não lhe convenceu o serviço militar obrigatório, então decidiu ir e passou por vários países antes de se mudar para a Itália.

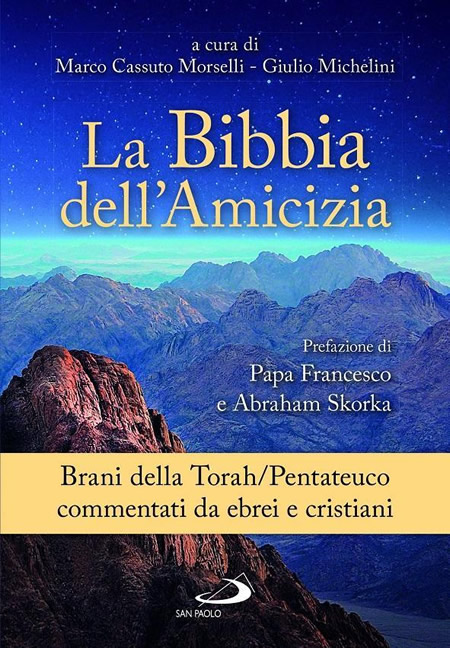

Embora ela tema o que acontecerá quando as vozes dos últimos sobreviventes do Holocausto forem apagadas, ela confia no poder de seus testemunhos para manter viva a memória da Shoah. "Espero que tenha servido para alguma coisa", diz ela. Ela conheceu o papa Francisco pelo menos cinco vezes, e o pontífice, que muitas vezes cita os livros de Bruck em seus discursos, também a visitou sua casa. “Eu tenho um relacionamento muito bom com ele, estamos muito próximos. Nós nos gostamos muito, embora possa ser estranho por causa das nossas origens diferentes e pertencentes a diferentes religiões. Fico emocionada toda vez que o vejo”, diz a escritora.

De sua casa em Roma, na qual ela vive há mais de 60 anos, envolvida pela comitiva de visitantes e romanos típicos do eterno centro da cidade, e que ela compartilhou com Nelo Risi, que morreu em 2015 por causa do Alzheimer, comenta sobre o risco de permanecer indiferente em tempos de guerra: ‘Se eu não me atinge, não me importo'... Mas em vez disso, Edith Bruck diz que tudo isso lhe toca, toca tudo o que acontece no mundo, independentemente da parte, isso se reflete em sua vida, em seu humor, na economia do seu país, tudo afeta você, o globo está unido e você não pode mais dizer que não sabia de nada”.

El País – El periódico Global – 16 de outubro 2023 – Ano XLVIII – número 16884, páginas 22 e 23.